Une vaste étude internationale, publiée jeudi dans le British Medical Journal, met en évidence le rôle déterminant du premier examen de dépistage du cancer du sein. Menée sur près d’un demi-million de femmes suivies en Suède entre 1991 et 2020, elle montre qu’un premier refus de mammographie accroît sensiblement le risque de décès vingt-cinq ans plus tard. Les chercheuses et chercheurs estiment que ce premier rendez-vous médical constitue un « investissement pour la survie » et appellent à renforcer l’adhésion des patientes. L’enjeu pour les systèmes de santé est majeur : soutenir et informer les femmes pour encourager leur participation.

Un premier rendez-vous décisif

L’étude, conduite en Chine et en Suède, s’appuie sur les données de dépistage par mammographie de près de 500 000 femmes. Invitée à réaliser une première mammographie dès 50 ans, et à partir de 2005 dès 40 ans, une femme sur trois (32,1 %) a décliné ce premier examen. Ce choix a eu des conséquences lourdes : ces patientes se présentaient moins souvent aux rendez-vous ultérieurs, et lorsqu’un cancer était détecté, il apparaissait à un stade plus avancé.

Les chiffres sont parlants. Sur 25 ans, l’incidence globale de la maladie était comparable (7,8 % contre 7,6 %), mais la mortalité divergeait nettement : 9,9 décès pour 1 000 chez celles n’ayant pas fait ce premier test, contre 7 décès pour 1 000 chez celles qui l’avaient accepté. Autrement dit, le risque de mourir du cancer du sein restait 40 % plus élevé après un premier refus. Pour les spécialistes, ce différentiel s’explique surtout par un retard dans la détection. Plusieurs observateurs appellent à ce que les systèmes de santé développent des campagnes spécifiques pour convaincre les femmes de franchir ce premier cap. Un article complémentaire permettra d’approfondir le fonctionnement des programmes de dépistage.

Le cancer du sein, une menace mondiale

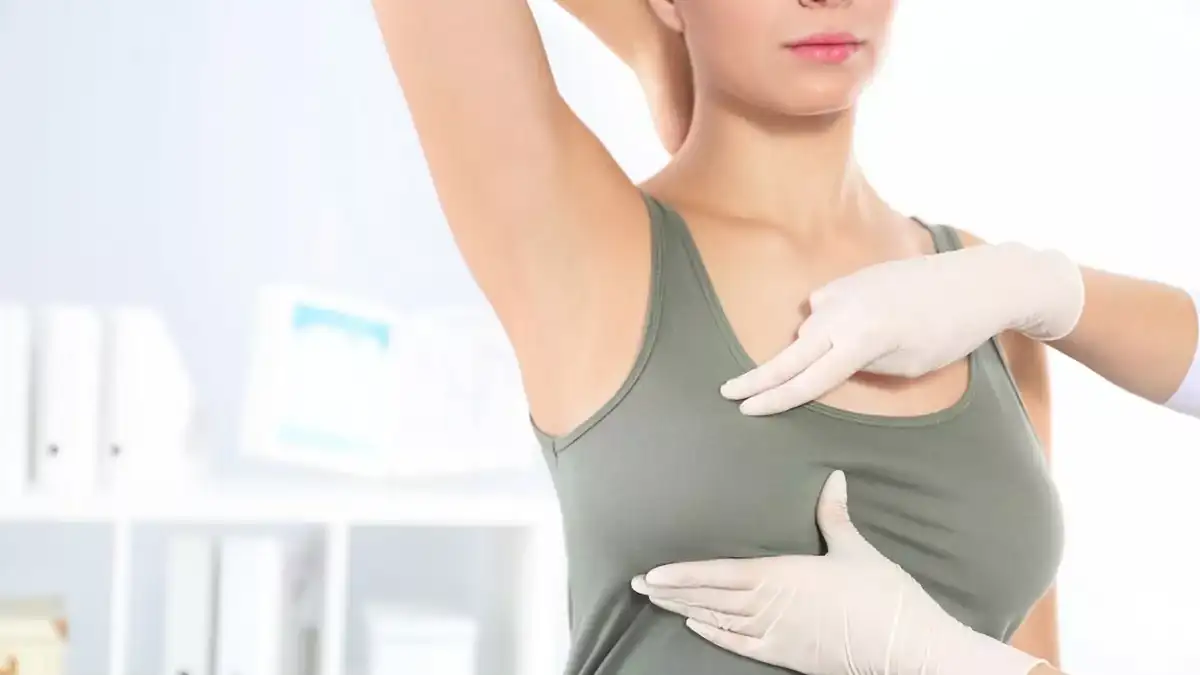

Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans de nombreux pays, y compris en France. Il se caractérise par la prolifération anormale de cellules dans les tissus mammaires, pouvant former une tumeur maligne. Chaque année, des centaines de milliers de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde. La maladie, lorsqu’elle n’est pas détectée tôt, peut se propager aux ganglions lymphatiques et à d’autres organes vitaux, entraînant des traitements plus lourds et une survie réduite.

La prise en charge précoce change considérablement le pronostic : les taux de survie à cinq ans dépassent 85 % pour les cancers détectés tôt, contre des chiffres nettement inférieurs pour les formes avancées. Les programmes de dépistage, généralisés depuis les années 1990 dans de nombreux pays européens, ont donc été pensés comme un outil de santé publique essentiel. La législation encadrant ces campagnes, souvent appuyée par des financements publics, vise à offrir un accès gratuit ou très peu coûteux à la mammographie, afin de réduire les inégalités sociales face à la prévention. Pour compléter ce rappel, des données plus détaillées sur les tendances mondiales du cancer du sein pourront être intégrées à un futur dossier.