Les États-Unis entretiennent depuis des décennies une relation de sécurité étroite avec Israël, marquée par une coopération militaire et un soutien diplomatique constants. En parallèle, Washington a aussi construit un partenariat solide avec le Qatar, pays hôte d’une base militaire américaine stratégique et acteur influent dans la médiation régionale. Israël, de son côté, ne dispose pas de relations diplomatiques officielles avec l’émirat, mais Doha a souvent joué un rôle de relais avec le Hamas et d’intermédiaire dans les échanges liés à Gaza. C’est dans cet équilibre délicat qu’a éclaté l’attaque israélienne menée récemment sur le sol qatari, plaçant Washington dans une position inconfortable et obligeant Donald Trump à trouver un ton mesuré pour ménager ses deux partenaires.

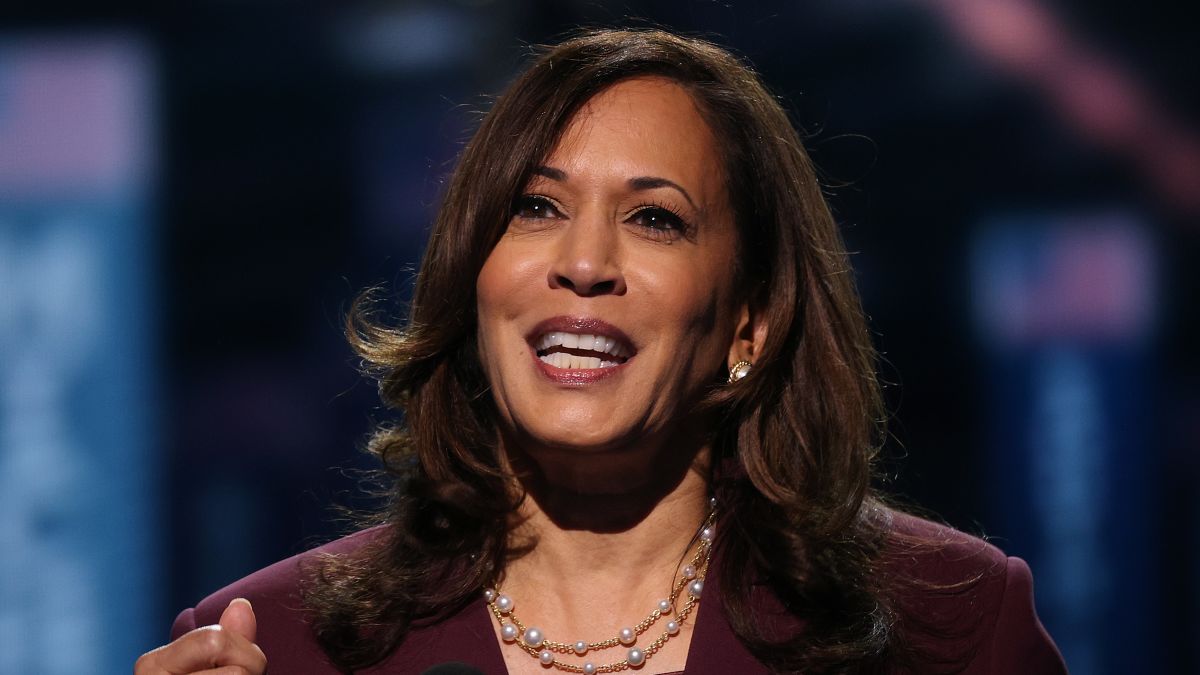

Un président pris entre deux alliés

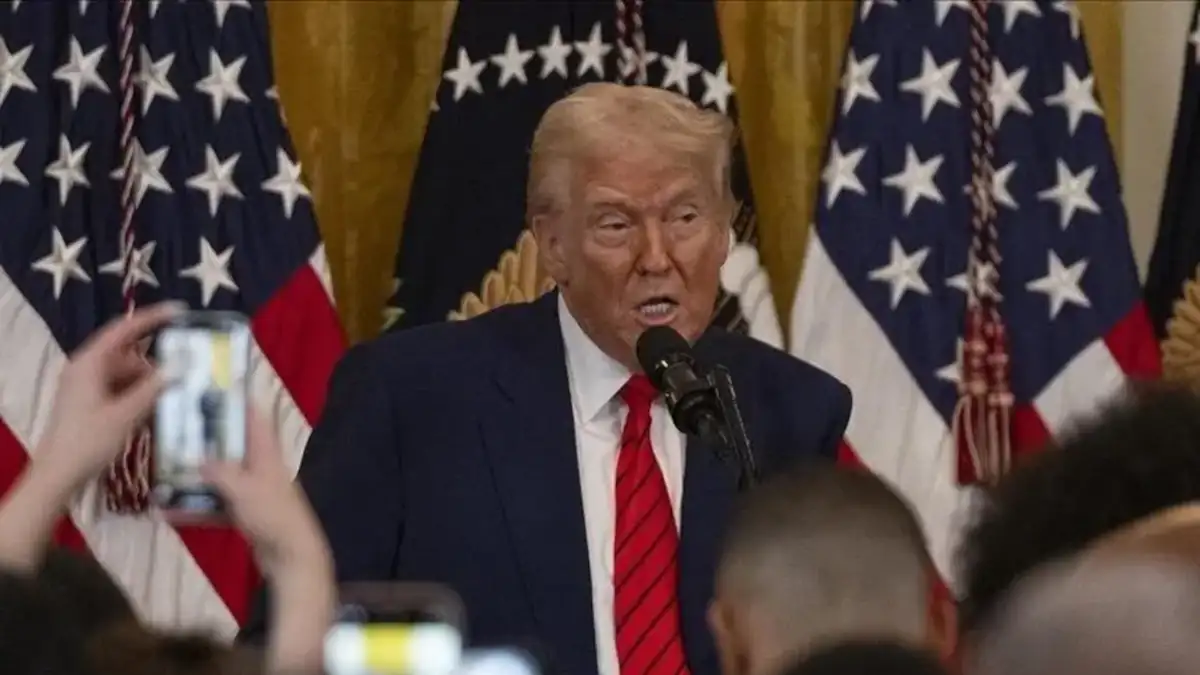

À la suite de la frappe, Trump a exprimé son mécontentement, affirmant que l’opération décidée par le Premier ministre israélien avait échappé à toute concertation avec la Maison-Blanche. Il a reconnu que l’émirat avait été prévenu trop tard, au moment où l’attaque était déjà en cours. Ce retard a nourri un sentiment d’amertume à Doha, qui affirme n’avoir reçu aucun avertissement. Pour le président américain, il s’agit désormais de convaincre que les États-Unis restent un partenaire fiable, tout en rappelant que la lutte contre le Hamas demeure un objectif de son administration. Cette double posture illustre la difficulté d’avancer sur une ligne de crête, comparable à celle d’un funambule obligé de garder l’équilibre entre deux pôles de son influence.

Trump a multiplié les contacts téléphoniques avec l’émir du Qatar et Benjamin Netanyahu, promettant au premier qu’un tel événement ne se reproduirait pas et évitant de rompre le dialogue avec le second. S’il n’a pas condamné frontalement Israël, il a tenu à rappeler publiquement que l’attaque ne servait ni les intérêts américains, ni ceux de Tel-Aviv. Ce positionnement traduit la volonté de préserver les liens stratégiques avec les deux États, tout en évitant que la crise ne s’élargisse au plan diplomatique.

Efforts de réparation et enjeux futurs

La communication de Trump visait aussi à rassurer le Qatar, présenté comme un partenaire essentiel et un « ami » de Washington. En reconnaissant que l’épisode avait été « malheureux », il cherchait à limiter les dégâts auprès d’un pays dont la coopération reste indispensable, notamment pour les opérations militaires américaines stationnées sur son territoire. L’épisode rappelle qu’une action unilatérale israélienne, même motivée par des considérations sécuritaires, peut provoquer des répercussions diplomatiques au-delà de sa cible immédiate.

Si la priorité immédiate est de calmer les tensions, la question plus large qui se pose est celle de la gestion par les États-Unis de leurs alliances régionales, parfois contradictoires. La frappe israélienne au Qatar a montré que la solidarité affichée entre alliés peut être fragilisée par des initiatives unilatérales. Pour Trump, la manœuvre consiste désormais à recoller les morceaux, préserver la coopération militaire et maintenir un minimum de confiance entre deux partenaires clés, sans donner le sentiment de privilégier l’un au détriment de l’autre.